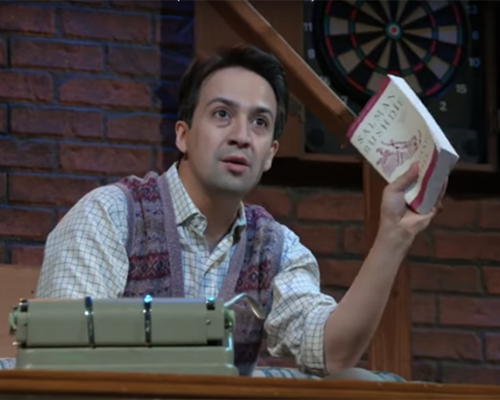

前天晚上和D边叠衣服边看Curb Your Enthusiasm第九季的Finale,Lin-Manuel Miranda信手拈来自创自导自演了一部关于萨尔曼·拉什迪的音乐剧,所谓天才,大概就是该有资本这么任性吧。

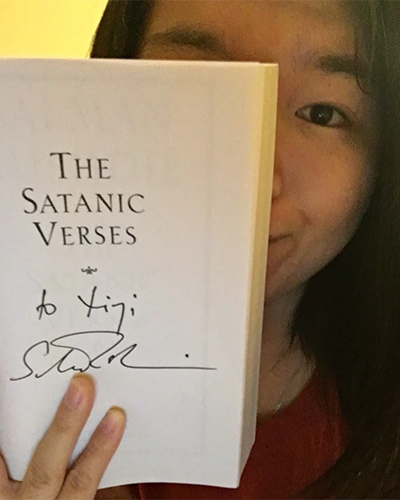

是了,唱Fatwa!开场的林先生手里的这本书我也有,两年前刚来DC的时候参加书展,看到说拉什迪本人会来办签名会,我就急冲冲地跑去买了这本《撒旦诗篇》来。

说起来,开始读拉什迪的契机一点都不浪漫,只不过是因为本科的某一本英语精读课本上选了他的文章,标题记不得了,是一篇杂文,写着些很大胆又很自我的观点。说我们应该不惜一切代价地去实现自由言论,就算是要有很多连带的牺牲品也是值得的。文中稀稀疏疏地提到了鸵鸟以及安德鲁·劳埃德·韦伯(之所以记得是因为课本的脚注里有专门提及),还提到了自己被追杀的经历。这样的观点从身为自由言论牺牲品的他笔下写出别有一种独特的说服力。我一直以来都是典型的被中国传统文化影响着的只追求中庸的人,在当时读到他这样极端又自我的文字却被深深感染了。去他的普世价值,去他的取悦所有人,一直中庸下去,不会有人听到你的声音,世界也不会因你而改变。想想看,这样的精神和鲁迅先生也还蛮像的。想想看,这和”ten dollar founding father without a father”的亚历山大·汉密尔顿也还蛮像的。

在学到那篇文章之前也听过拉什迪的大名,大概是在一本米兰·昆德拉的文艺评论里读到的(也有可能是村上春树,毕竟和昆德拉的风格多少有些相似,我又刚巧在同一个阶段同时读他们俩的书——说来陈丹青的口味也比较接近,不过我却比较少读),隐约记得写了《撒旦诗篇》的开篇,说到如何从主角两人在即将失事的飞机上引出一段故事。而后就过渡到其他让人印象深刻的小说开篇,说起《坎特伯雷故事集》和T.S.艾略特笔下的四月。当然也有可能是我脑补了后面的部分,毕竟当时那篇评论给我的感觉就像是在读詹姆斯·乔伊斯,就算读不懂也要囫囵吞下了。

和很多书一样,那本《撒旦诗篇》我读了个开篇就放下了。不过这并不妨碍我喜欢拉什迪本人。完全不在意他真人是否和我幻想的那个自由斗士一样完美无瑕,就这么在脑海中因为一篇课本里的文章而神化了他。

Curb Your Enthusiasm里的林先生也很像那位什么都敢说、敢爱敢恨的自由斗士拉什迪,也很像汉密尔顿(虽然很不希望他本人真是这样),相信自己拥有能改变世界的才华而不顾任何人的眼光,一意孤行要走自己的路。我工作乐团的艺术指导Luke倒是不很喜欢他,说他就是个油腻的商人,用各种好看的东西来包装自己却从来不真正去做事。也许啦,不过却不会有人否认他的才华,至少Drunk History里的他看起来还是蛮真实的。

又,到底是要有怎样的一颗心才能把哈密尔顿给这样展现出来呢?到底是怎样的人才能写出”History has its eyes on you”和”Who lives, who dies, who tells your story”呢?每次听到这里,都好想给他一个拥抱。

下周三见啦林先生。