手账五年生的我在这个过程中一直在琢磨什么样的笔记方式是最适合我的。用完三本Bullet Journal以后发现自己不再需要它了,因为这种体系和思维方式在融会贯通以后完全可以用在其他任何有模板的笔记本里,省去画格子的时间反而更加高效。时间轴试过一段时间,但是并不喜欢。周计划一直在用,有工作的时候记录工作日程,不工作的时候记录学习和每日的成长,记录起来没有任何压力。五年日记摆在床头,每天睡前三十秒钟随手写上几句从不会落下。读书的时候先用电脑里的脑图软件画下人物关系和章节框架,再在读完以后简单整理成一两页概括的读书笔记。

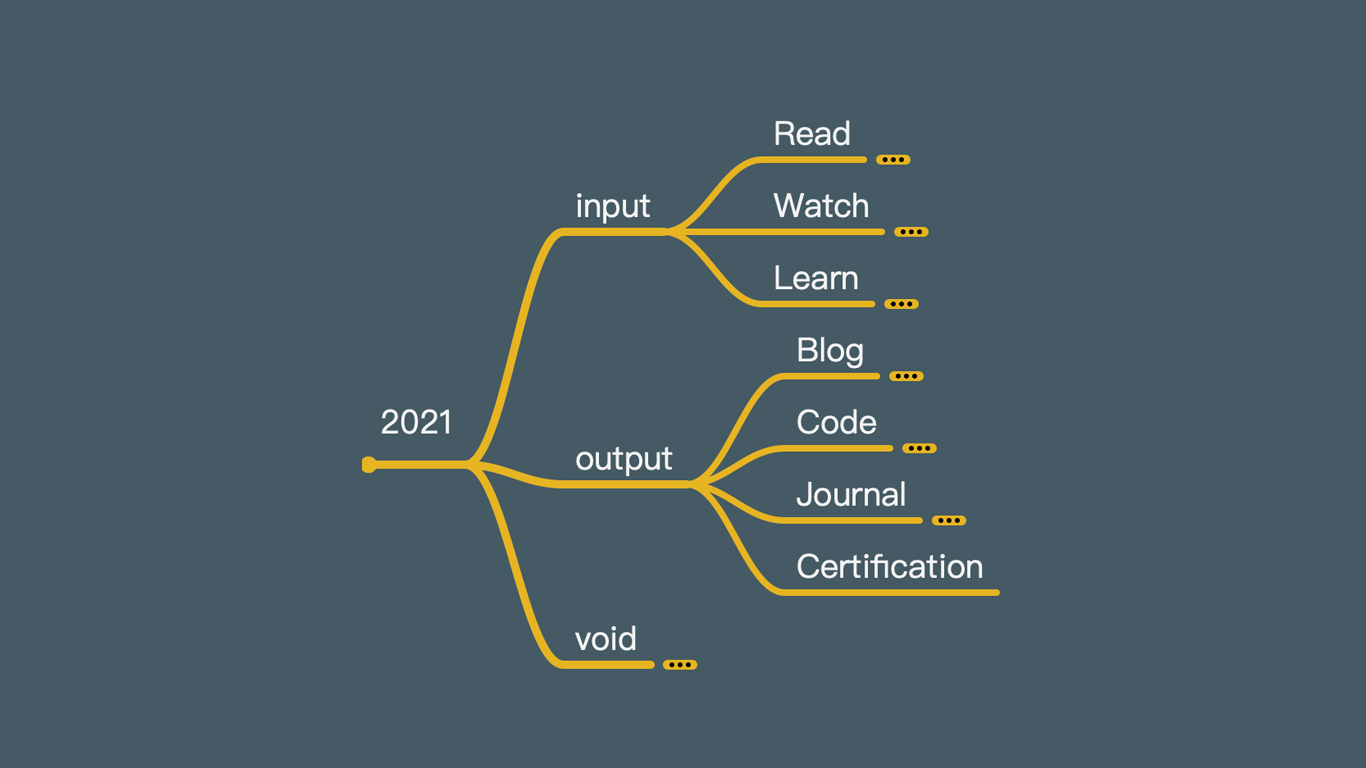

记录的方式我都有了,那么总结呢?不被总结的记录只是零散的没有意义的数据而已,总结了以后才能更好地为自己所用。于是在我边学编程边思考这个问题的这半年来,我决定用”i/o/void”的方式来总结、复盘我的生活。

i即”input”,即被动地吸收进去的东西。比如说看的电影电视、读的书、听的音乐和演出,和一切会想要在豆瓣上做标记的东西。”input”在我的曾经的记录中比重总是最大的,一两句短评写完了就证明自己“已打卡完成”,之后可能再也不会被提起、也不会被记得的一些事情。学习进去的内容在未被消化转换成可以被使用的技能之前也属于这个类别。

o即“output”,即以我为起点而创作出来的东西。这可以是我基于自己的思想或者感悟而创作的,也可以是在“input”之后经过批判思维(critical thinking)有感而发而表达出来的。比如说写博客、进行艺术创作、用学习的知识去完成project,都算在此类。读完一本书、看完一部电影以后想和朋友去讨论,那讨论的过程也是output的过程。

有一段时间里我对于我自己的生活不满,就是因为我觉得自己的“input”太多,而”output”太少。为了打发时间而去被动接受一些不需要也不想过脑子的东西,那时的自己大概是个不会思考的软体生物。i是量,o是质,由i到o的转化的过程才是我最想要去追求的思考的过程。

有些东西可以被很明确地归在i或者o之下,有些则两者兼有且几乎是同步进行。比如说玩游戏,或者旅行。

至于void,则是没有明显i与o的,却是最直接属于成长和生活的一部分,可以理解为人生的增量。社交、成就、里程碑,都在这之类。

介绍完了这个体系,下一篇我要来正式用这个方式总结我的2020啦。