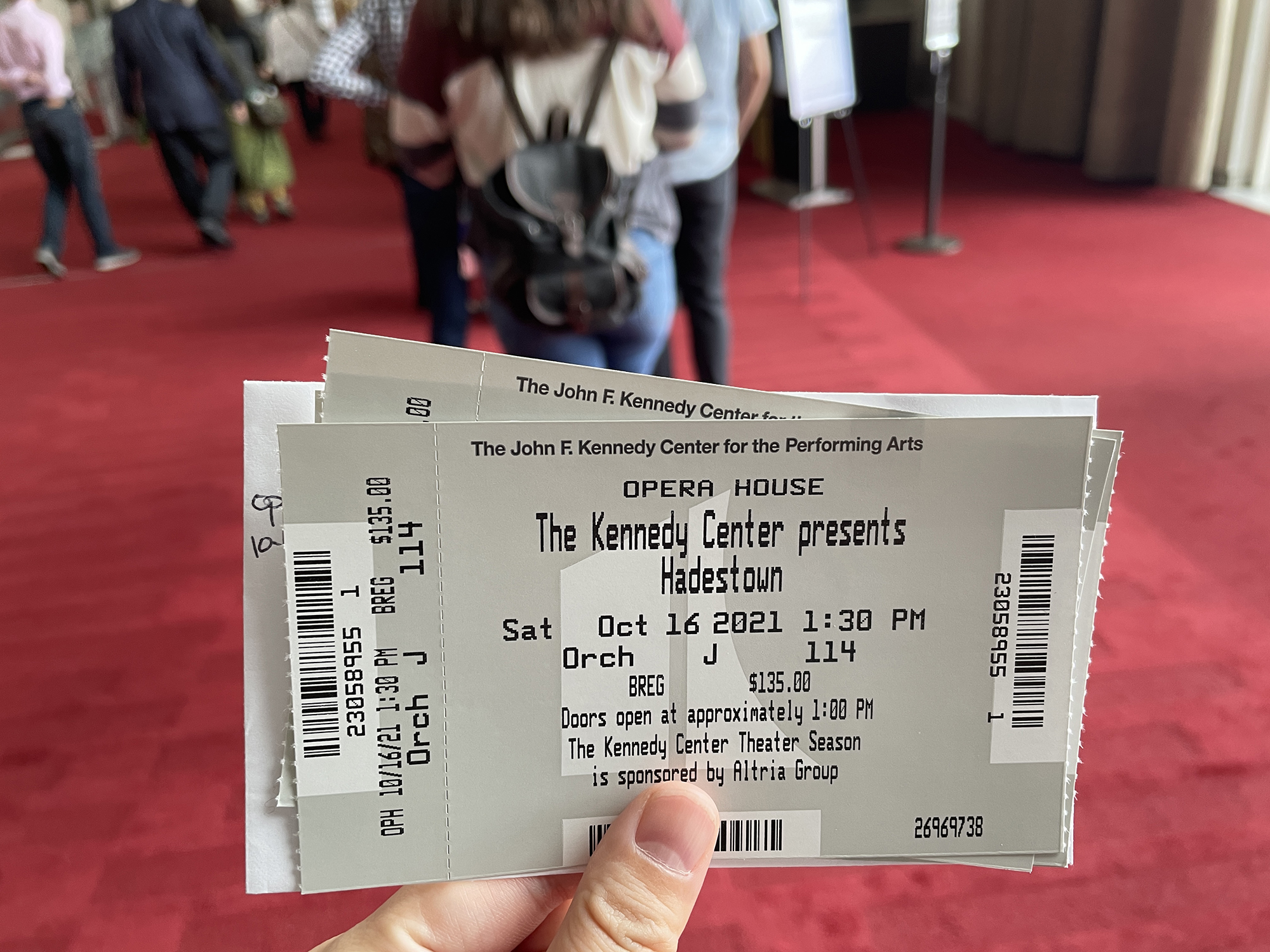

自 2019 年荣获托尼奖最佳音乐剧之后一直一票难求,又由于疫情而不得不暂停演出,直到今年下半年,《冥界》(Hadestown)才终于开始进行全美范围的巡演。

回顾下 19 年提名的其他音乐剧,后期发展比较好的有被 Ryan Murphy 改成电影版的《毕业舞会》(The Prom)和口碑爆表的《阴间大法师》(Beetlejuice)。前者的电影版我其实很喜欢,虽然剧情平平,但是在疫情期间能看到这么多熟悉的宽街大牌(虽然要把 James Corden 排除在外)一起演一出热闹大戏,还是很让人满足。后者由蒂姆·波顿导的电影原版本就是奇幻片中的经典,音乐剧版自然也是在舞台和服装上做足了功夫。相比较而言,《冥界》作为一部从希腊神话衍生出来的原创作品,经过了作者阿奈·米切尔(Anaïs Mitchell)十多年的打磨,夺得桂冠也是无可争议的。

《冥界》所讲述的故事是希腊神话里并不叫人陌生的俄耳浦斯(Orpheus)和欧律狄刻(Eurydice)的爱情故事。木心先生在《文学回忆录》里就对于这个故事有过讲述:

俄耳浦斯,阿波罗与九缪斯之一所生之子……承其父音乐天才,其母诗歌天才,琴歌起,动物植物均被感动……

俄耳浦斯恋爱了。对象是欧律狄刻,俄耳浦斯唱歌,欧律狄刻伴奏。一日,欧律狄刻在林中采花,被毒蛇咬,只来得及叫“俄耳浦斯”,即死。俄耳浦斯其时在远处,琴断,弦出声即欧律狄刻的叫声。

朱庇特说,已死,汝去地狱找欧律狄刻。狱门口有三首犬,凶,无人可以智力武力与俄耳浦斯通融。俄耳浦斯弹琴,驯服三首犬,得入,此前没有活躯入地狱。俄耳浦斯到普鲁托(死神)面前,求携欧律狄刻还生。普鲁托同意了,但警告他说:若在归途中,夫必在前,妻必在后,不得回视,答应,就放人。俄耳浦斯口头应了,嘱道:男前女后。女说:你若救我,为什么冷酷,不回首看我?欧律狄刻恳求再三,俄耳浦斯回头,欧律狄刻骤失。俄耳浦斯独出,不复弹琴。酒徒怒,杀死他,掷于池。尸体肢解,口中呼妻名,岸上留其琴。天取去,成星宿,称俄耳浦斯星座(天琴座)。

这里要加一个脚注,木心口中的“普鲁托”正是冥王哈迪斯。普鲁托是罗马神话里哈迪斯的对应。

故事很简单了,音乐剧在这个故事的基础上进行了不小的改编。

改编之一,欧律狄刻没有被毒蛇咬死。她来到俄耳浦斯生活的哈迪斯城,与俄耳浦斯相识相爱,但这个城市的冬天太冷了, 俄耳浦斯醉心于音乐创作而无法分心给欧律狄刻,欧律狄刻在饥寒交迫中,接受了哈迪斯给出的冥界邀请函。堕入冥界的她与魔鬼做了交易,从此衣食无忧,但也永无天日。

改编之二,音乐剧里扩写了哈迪斯和冥后珀耳塞福涅(Persephone)的爱情。珀耳塞福涅是使种子生长的女神,被哈迪斯掳去之后,每年只有一半的时间被允许在地面上活动,另一半的时间则要在冥界做当家夫人。这也是一年四季的由来。在音乐剧中,哈迪斯曾经对珀耳塞福涅无比宠爱,却在日复一日管理冥界政事之中淡忘了自己对夫人的感情。这正好与人界的俄耳浦斯和欧律狄刻这一对相互呼应。俄耳浦斯听闻了冥王冥后的爱情故事深受感动,立志于写出一首代表他们爱情的歌曲,以驱散哈迪斯城冬季的寒风。也正是这首最终被完成了的歌曲唤出了哈迪斯心中封存许久的爱,才使他同意俄耳浦斯带欧律狄刻离开。

改编之三,为了让剧情更贴近观众,音乐剧中增添了赫尔墨斯(Hermes)这个角色,作为演出的 MC 和画外音。希腊神话里的赫尔墨斯是亡灵的接引神,帮助死去的灵魂到达冥界。他也是除冥王和冥后之外唯一可以在冥界自由出入的神。

在网上能听到《冥界》有三版,除了 2016 年的 Off-Broadway 录音和 2019 年的原版百老汇演出录音之外,还有一张是 2010 年的概念唱片。

打从最一开始,阿奈·米切尔对于这部作品的定义就是“民谣歌剧”(folk opera)。身为民谣唱作人的她,把民谣、流行和爵士糅杂在一起写出了这个故事。乐器的编排是一支长号、一把小提琴、一把大提琴,加上旋律声部(也就是键盘、吉他、贝斯和打击乐),这样的设置是非常“新奥尔良”的。

为了写这段我专门去搜了爵士乐的发展史。早期的爵士在吸收了蓝调音乐的精华后成型于 20 世纪 10 年代的新奥尔良。作为摇摆乐和爵士大乐团的前身,这种又被称为是“传统爵士”的音乐欢乐、吵闹,让人听着就要蹦着跳起舞来。二战之后爵士乐的发展进入了全新的时期,在 40 年代人们开始怀旧,于是新奥尔良的爵士风又一次刮了起来,这段复苏的时期被称为“狄西兰爵士”(Dixieland)。

《冥界》的音乐风格之所以独特,正是在于这种只有狄西兰爵士才能表现出来的张力。演员和乐手们入场,长号吹出”Road to Hell”最初的旋律动机,观众的响指就跟着打起来了,完美的氛围下赫尔墨斯出场,嬉笑着介绍剧里的人物。

如果你看过 Walter Kerr Theatre 为《冥界》打造的舞台照片,那么你也一定会有和我一样的感受:这部音乐剧的格局太小了。局促的舞台被几级环形台阶包围着,几乎所有的演出者(包括除了打击乐手的六位音乐家、五位主演、三位命运女神和五位和声演员)都要么坐在台阶上、要么站在中央的圆盘上。这也太像黑盒子小剧场了!

然而非也。上半场结束在俄耳浦斯下到冥界寻找欧律狄刻的时候。一首”Wait for Me”不知道唱哭了多少人。俄耳浦斯在舞台上缭绕的烟雾和五盏震荡摇摆的巨大矿灯之间穿梭,这种沉浸式的体验叫我屏住了呼吸。他终于成功地抵达了!舞台布景一移,小剧场向外打开,变成了一片宽大的地下之城。这样的体验把我又拽回了看泽维尔·多兰《妈妈》时的记忆,着实过瘾。

在音乐、故事和舞台方面都表现出色,且在竞争激烈的音乐剧“大年”斩获大奖,这样的《冥界》完美了吗?我觉得还欠了点意思。

硬伤是对欧律狄刻的角色塑造。作为五位主角里唯二的人类之一,欧律狄刻是脆弱的、世俗的。同为人类(有些故事里也认他作半神)的俄耳浦斯至少还拥有才华和对艺术的执著,对于他来说饥饿和寒冷算不了什么。而欧律狄刻除了“缪斯”之外就什么也不是了。没有温饱,爱情不过只是浮云,卷铺盖走人才是理智的决定。这样的人物很真实,放在这部剧里却显得过分平庸。剧中的另一个对神话的改写在最后两人前后离开冥界的时候,神话中的怀疑来自欧律狄刻,是因为她的苦苦哀求才导致俄耳浦斯的回头。这一段到了剧中却正好相反,三位命运女神不断在俄耳浦斯的耳边诉说让他自我怀疑的话语,使他回头确认爱人是否还在身后。这故事里本来就有很多的不完美,如此这样一改编,欧律狄刻的形象更加扁平了。这很可惜。

扯开来说一点题外话。石黑一雄的作品我读过不少,最喜欢的一本是《被掩埋的巨人》。这是一个背景设定在亚瑟王时代,有迷雾、魔法、食人魔、龙和巨人的爱情故事。故事的主角夫妻两人,埃克索和比特丽丝,为寻找失散多年的儿子一前一后在迷雾中穿行。每隔一段时间,走在前面的比特丽丝就会问埃克索“你还在吗?”而埃克索也总会回答“在这儿呢,公主。”看到《冥界》最后的时候我心里会串戏到那个清冷的奇幻大陆上,那里有一段忠贞的没有怀疑的爱情。

再回到《冥界》来。它并没有结束在俄耳浦斯回头、欧律狄刻消失的那一瞬间,而是在高潮到来之后又加上了一段尾声。赫尔墨斯又一次回到了舞台上,总结说这是一个悲伤的故事,但我们还是要去歌颂它,要一次又一次地讲述它。主角们回到舞台,就像演出最开始的那样,准备进行又一次西西弗斯的循环。

这是我觉得《冥界》不够完美的另一个原因。我不喜欢这个结尾,甚至可以说是讨厌。我讨厌这个有头没尾彻底 BE 了的故事。我气它就这么空荡荡地结束了,没有留给我任何可以抓住的东西。因为自己的疏忽弄丢了爱情,那你就去追回她啊!历经艰险就快要把她带回去了,你却被自己的怀疑冲昏头脑,又一次弄丢了爱情。比这种无疾而终的故事更平凡的事每天都在发生,但是我不想在舞台上看到它,因为这“不公平”。所以我气。

你当然可以说这就是悲剧的意义啊,《哈姆雷特》《蝴蝶夫人》《托斯卡》《西贡小姐》再到《歌剧魅影》和《大悲》,这不都和《冥界》一样是悲剧吗?我觉得不一样。这些经典的悲剧作品,哪一部不是在一个情绪的高点壮烈地结束呢?《冥界》的悲剧性是双重的,痛失所爱本来就够悲伤了,你还要把它颠来倒去地讲述。有很多人把它的未完成感解读为“也许下次讲这个故事的时候结局会不一样吧”的一种希望,但把”希望“加在这一个纯粹的爱情悲剧里也似乎有些牵强了。这种强行的价值拼贴,并没有必要。

纵有不足,这部音乐剧还是值得一看的。毕竟能把神话和悲剧用现代语言讲述出来且给观众一种沉浸式体验,本就是很难做到的事。如果你碰巧能遇上一个好的男低音来演哈迪斯,那你更加赚到了。这个世界上能唱成 Patrick Page(百老汇原版的冥王扮演者)这样的,也是凤毛麟角了吧。